その原点はグラフィティ

ストリートアートの起源は、1960年代の後半に遡ります。壁に何かを描くという行為は、太古の時代から人類の表現の手段として存在していましたが、今日知られているグラフィティは、1969年のニューヨークで始まりました。

ニューヨークの地下鉄車両や駅は「タグ」と呼ばれるサインで埋め尽くされるようになりました。サウスブロンクスに住むアフリカ系やヒスパニック系の若者たちによって描かれたこれらの「タグ」は、芸術的な要素は乏しかったものの、コミュニケーションの場である空間に求める彼らの強い願いを映していました。地下鉄車両に残された個性的な爪跡は、反抗心だけではなく、自己を表現する重要な手段となっていました。

「タグ」は単純な文字の羅列から、複雑な形へと次第に進化し、ライターたちはレタリング技術や色の明暗、より大きな場所を使って、個性を競い合いました。これがグラフィティの誕生であり、落書きという行為から、芸術的な表現への第一歩となったのです。

この章では、『ニューヨーク・タイムズ』でライター界の先駆者として取り上げられたTAKI183と、この創世記に活躍した他の先駆者たちの作品を紹介いたします。

第1章

ストリートから

アートギャラリーへ

「バンクシー革命」といわれるストリートアートの転機前に、ストリートアートは伝統的なアート界で認められる重要な変遷の時期を迎えました。この変化は、現代アートを代表する二人の主要な人物、キース・ヘリングとジャン=ミシェル・バスキアの功績によるものです。

キース・ヘリングは、独学で学んだグラフィティやストリートアートを個性的な表現で芸術へと進化させた先駆者といわれています。一方、バスキアは、都市文化のエネルギーをカンヴァスに直接表現することで、グラフィティをストリートやその文化の枠を超え、美術館やアートギャラリーで展示される作品としての地位を確立しました。

キース・ヘリングとバスキアの成功は、その後の数十年間にわたり、新世代のアーティストたちが国際的なアートシーンでの存在感を高めるきっかけとなりました。これらのアーティストたちは、より特徴的で個性あふれる新たなスタイルや技法、表現手段を取り入れ、結果として現代のストリートアートシーンの発展に大きく貢献しました。

第2章

ヨーロッパの

ストリートアート

-THE EUROPEAN PATH TO STREET ART-

グラフィティが大西洋を渡り、ヨーロッパ各国に広がり始めたのは1980年代初頭のことでした。ほどなくして、映画やドキュメンタリーでライターたちが取り上げられた影響もあり、ヨーロッパでもグラフィティは人気を得るようになりました。ベルリンやパリといった都市を中心にライターたちの活動が盛んになり、とりわけ注目すべき進展を見せたのはフランスのグラフィティシーンでした。

フランスでは、ヒップホップカルチャーとグラフィティが受け入れられやすい環境が整っていました。ニューヨークのライターたちがロールモデルとなったように、パリのライターたちもヨーロッパで重要な役割を果たしました。スピーディ・グラフィトをはじめとするライターたちは、グラフィティの「ヨーロッパの流れ」を築き、後の各国や次世代のアートシーンに大きな影響を与えました。

ヨーロッパに渡ったグラフィティは、アメリカとは異なる社会的、芸術的、文化的な現実を反映し、独自の様相を呈しながらストリートアートへと進化しました。アメリカでは、ヘリングやバスキアの例外的な存在を除き、グラフィティのスタイルが長くそのまま維持されていたのに対し、ヨーロッパでは、アーバンアートの新しい表現形式へと急速に変容しました。

第3章

ストリートアートの

世界に与えた影響

−バンクシー効果−

バンクシーは時代を代表するアイコンです。彼は偉大なアーティストたちと同様に、アートの枠を超えて私たちの文化遺産の重要な一部となり、世界中で知られ、賞賛されています。ストリートアートに縁がない人々でさえも彼の名前を知っており、新作は新聞の一面を飾り、メディアで議論を呼び起こします。

その人気と世界的な認知度は、ストリートアートの台頭を加速させ、大衆的な現象へと変わりました。一方で、ストリートアートの投資価値も認識され、市場での地位が確立されました。

バンクシーの成功は、多くのアーティストが世界のアート市場で活躍する道を開きました。彼の存在がなくても他のストリートアーティストたちはギャラリーでの展示機会を得たかもしれませんが、彼の影響力と記録的なオークションがストリートアート全体の価値を高め、多くのアーティストに成功をもたらしました。

とはいえ、「バンクシー効果」を単なるアートの商業化に限定するのは適切ではありません。彼の作品は創造的で文化的な影響力を持ち、新世代のアーティストたちに深いインスピレーションを与えています。また、バンクシーは文化産業やマーケティング、広報戦略に新しいモデルを提供しました。

意見は分かれることもありますが、彼の登場はアートシーンの明確な転換点となり、「バンクシー前」と「バンクシー後」で時代が分かれています。

Banksy《Thrower》2019, Serigraph on paper, Private Collection

Banksy《Flying Copper》2004, Serigraph on paper, Private Collection

Banksy《Girl with Balloon》2004, Serigraph on paper, Private Collection

Banksy《Soup can original》2005, Serigraph on paper, Private Collection

Banksy《Choose your weapon》2010, Serigraph on paper, Private Collection

第4章

ストリートアートの

新世代

-THE NEW STREET ART GENERATION-

バンクシーがストリートアートの重要な創始者の一人とされる理由は、メディアや大衆の注目を引く才能にあります。

バンクシーや他の現代アーティスト(オベイ、インベーダー、ゼウス、オスジェメオスなど)の名声も相まって、ストリートアートは現代アートの国際舞台で注目されるようになりました。

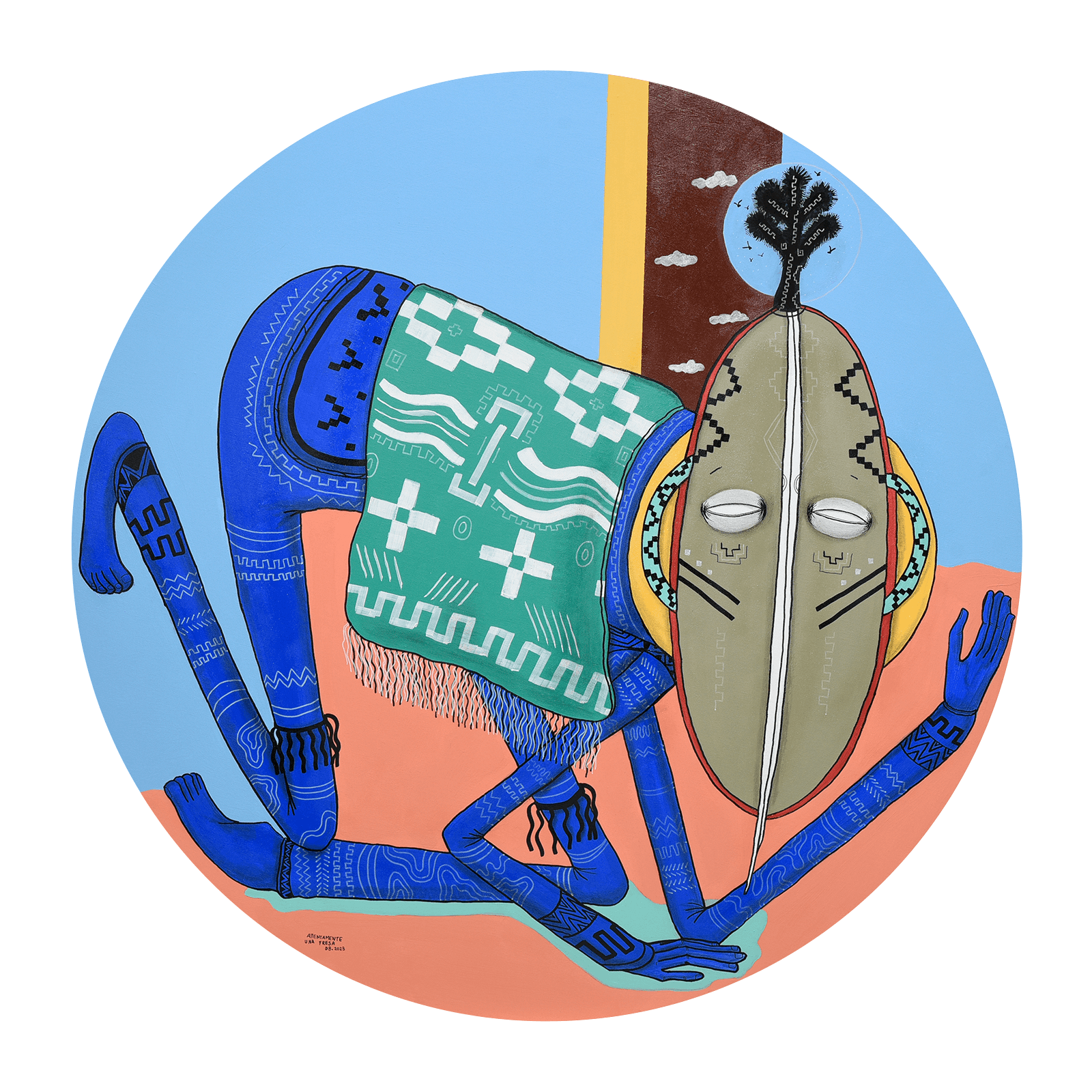

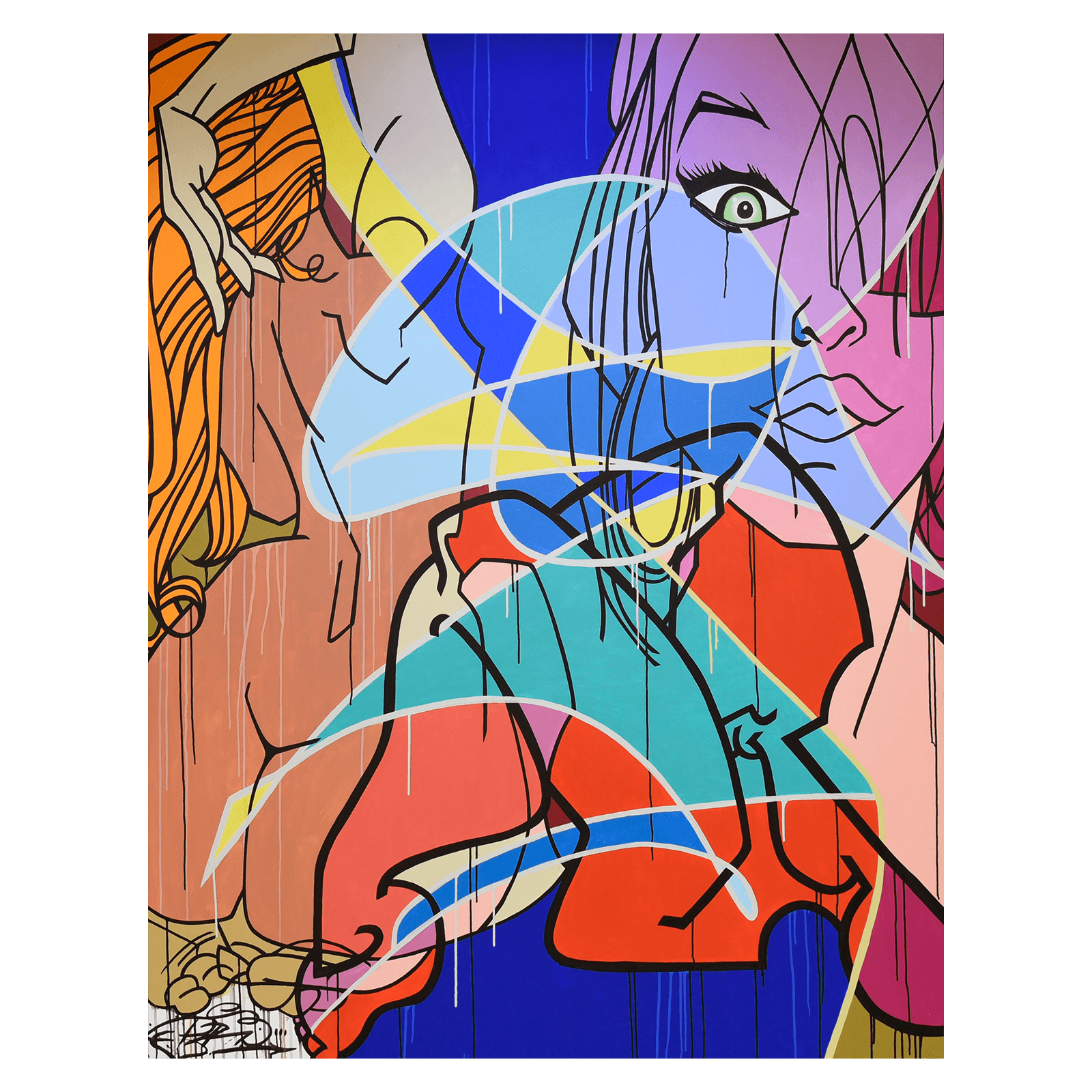

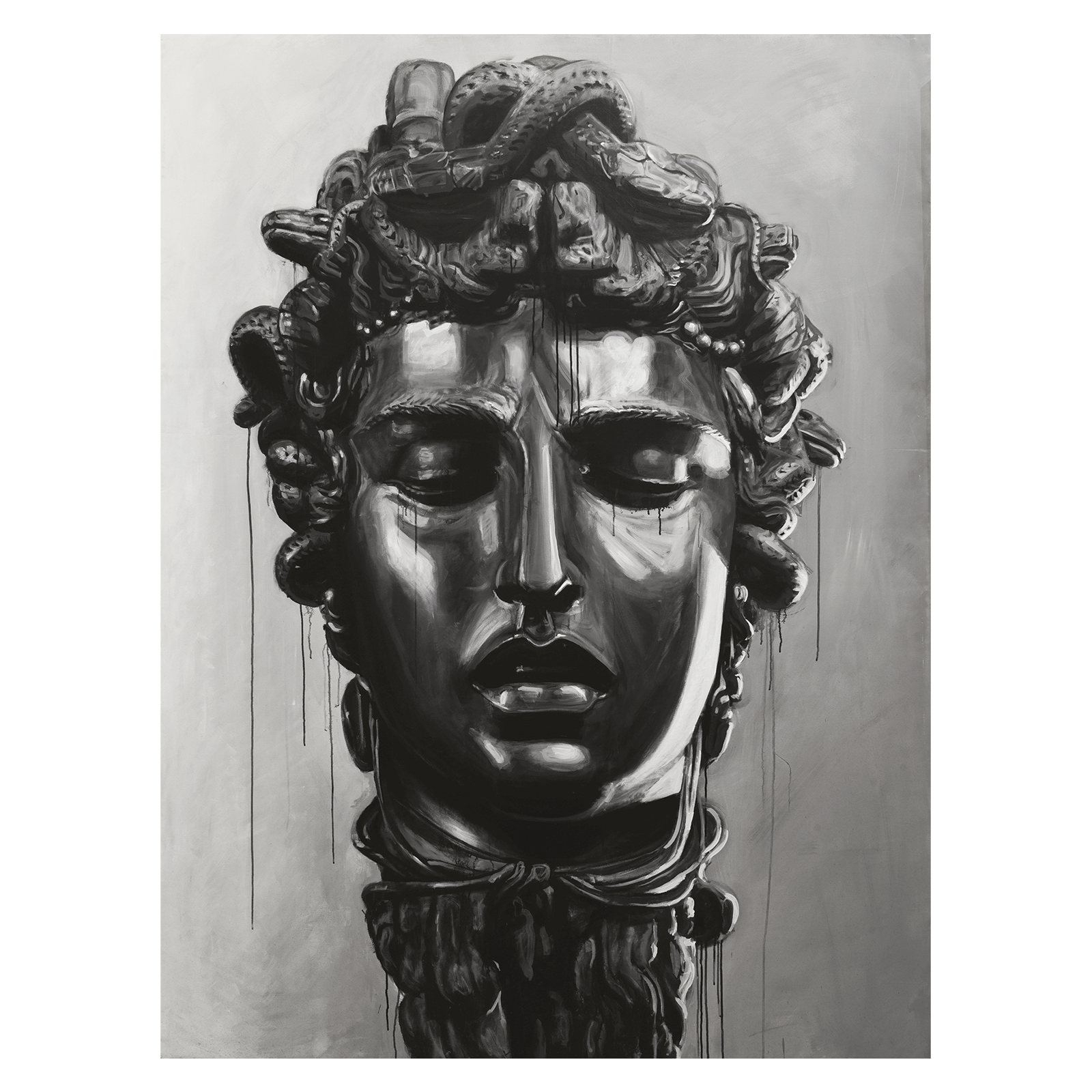

メディアのスポットライトを浴びたことで、3D、ブルー、ドラン、JR、マダム、ネヴァークルー、オズモ、ピュア・イーヴィル、ラウル33、アンドレア・ラヴォ・マットーニ、サースティ・ビストル、トゥルーリー・デザインなど、多くのアーティストが知られるようになりました。彼らの作品は、ストリートアートの新世代の特性を反映しています。

ストリートアートは広く社会に影響を与える現象となり、フェスティバルや展覧会での人気が高まり、美術館やギャラリーでも展示され、ウェブやソーシャルネットワークを通じて広まりました。また、ファッションや社会にも影響を与えるようになっています。

ひとくちにストリートアートといっても、さまざまなスタイル、技法、芸術的感性が含まれています。その豊かさをこの展覧会でぜひ体感してください。

Ozmo 《Medusa》2018, Acrylic on PVC ©Artrust – Courtesy of the artist

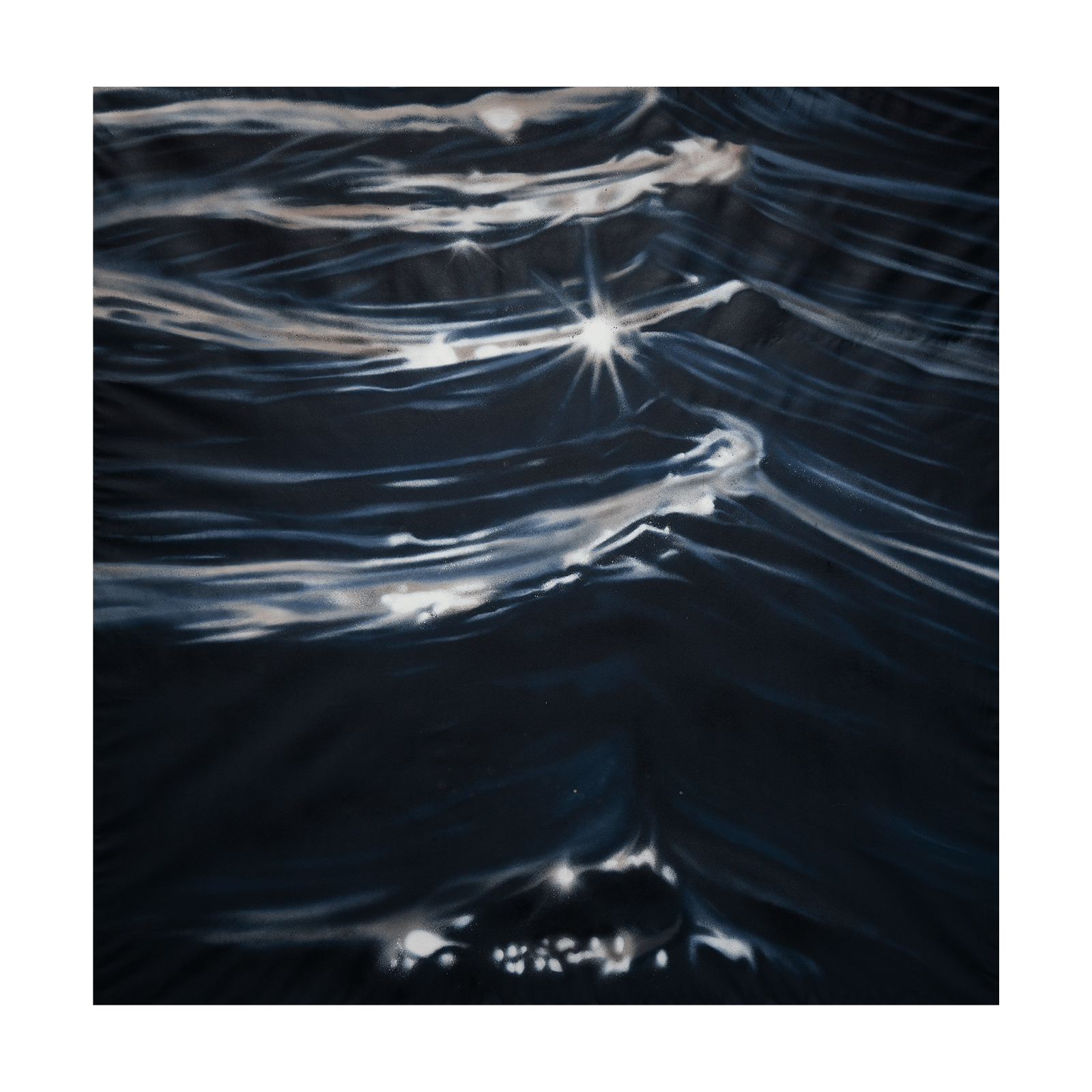

Andrea Ravo Mattoni《Untitled, water》2024, Acrylic and spray on canvas ©Artrust – Courtesy of the artist

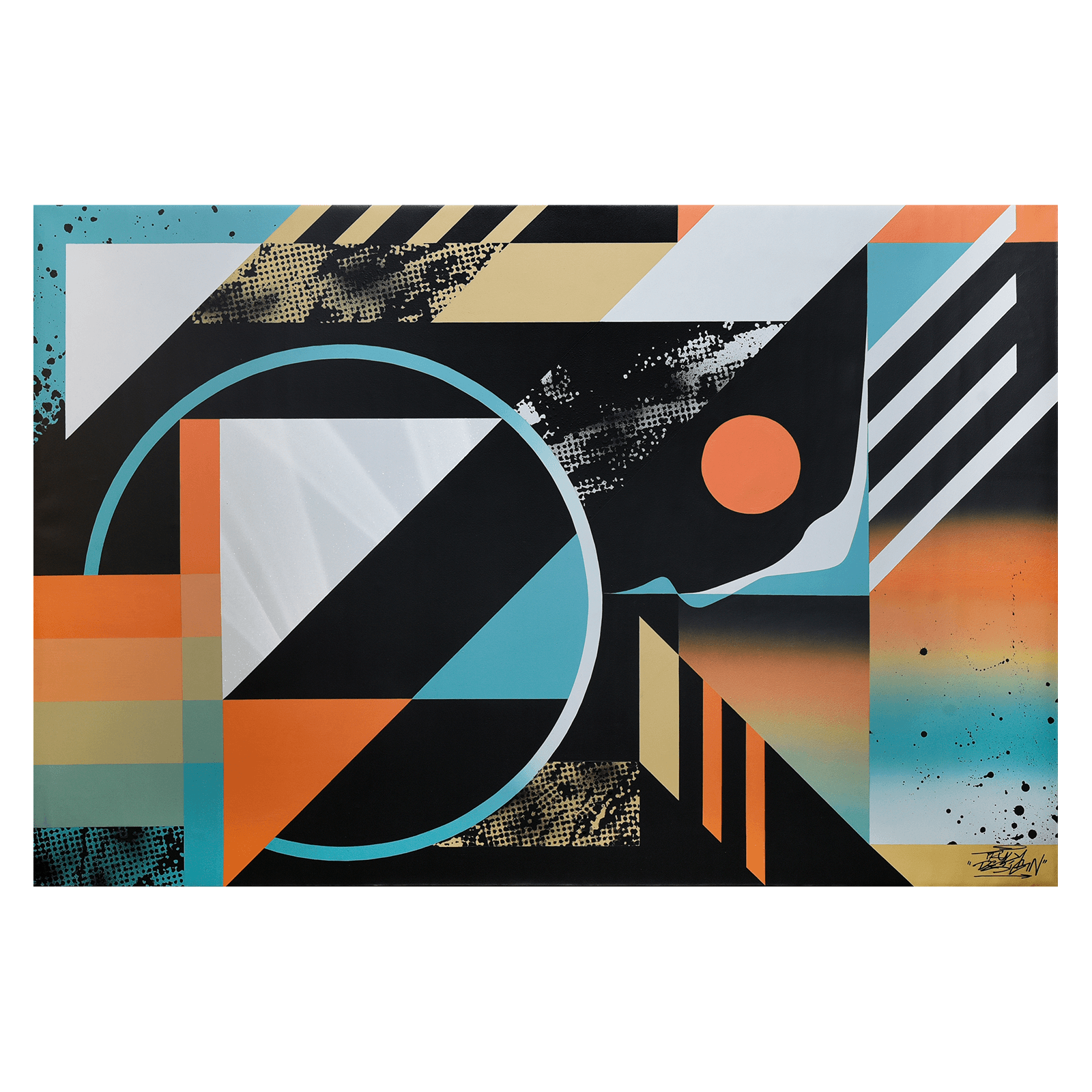

Truly Design 《Akira》2023, Acrylic and spray on canvas ©Artrust – Courtesy of the artist

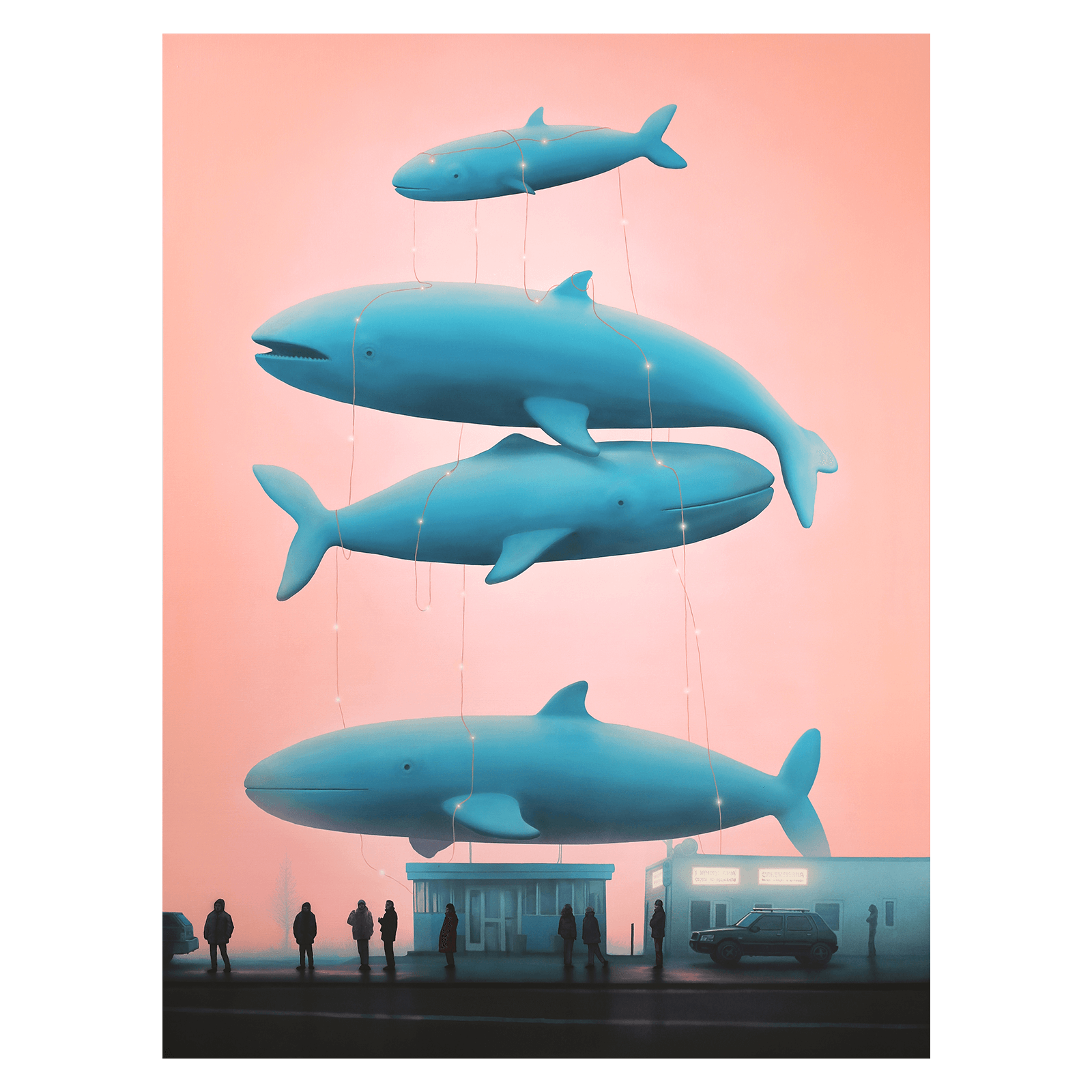

Nevercrew 《Still》2023, Acrylic on canvas ©Artrust – Courtesy of the artist

第5章

日本への波及

日本ではストリートアートは欧米ほど発展していませんが、日本社会の厳格で秩序ある雰囲気の中でも、徐々にその存在が確立しつつあります。現在も違法行為と見なされることが多いですが、近年では新たな芸術様式として認識されはじめています。

厳しい罰則があるにもかかわらず、日本のストリートアーティストたちは創造的な手法で罰金や禁錮を回避し、アートを発表しています。その結果、ライブペインティングがアーバンアートの一形態として受け入れられるようになりました。

今日、日本のストリートアートは、国内外の芸術や伝統の影響を受けた多様な表現が見られます。主に東京、大阪、京都などの大都市で、グラフィティやウォールペインティングとして表現されています。また、フェスティバルやイベントがストリートアートのPRや価値向上に寄与し、アーティストに作品を発表する機会やコミュニティとの交流の場を提供しています。

多くの新進気鋭のアーティストや熟練のアーティストが日本のストリートアートシーンを形作っており、アイト・キタザキ、ジッケンラット、ロームカウチ、スイコほか、活躍するアーティストの作品を紹介、進化していくストリートアートを体感してください。

第6章

ストリートアーティストの

七つ道具

ストリートアーティストたちにとって重要なガジェット(道具)である、スプレー缶、ステンシル、ブラックブック、スケッチブック、写真など、実際にアーティストが愛用している品々をご紹介します。そしてストリートアートとヒップホップカルチャーと結びつく中で切ってもきれない、象徴的な役割を持つファッションと音楽にも注目します。

This exhibition is curated by Patrizia Cattaneo Moresi, in collaboration with 24 Ore Cultura and Artrust.

The exhibition is a private collection, not authorized by the artist Banksy and anonymous Street Artists.